mardi 7 décembre 2010

Sonde-âge

Ah, oui, deux petits inconvénients : le premier, c'est que mes manipulations ont (malencontreusement) changé le mot "COMMENTAIRES" en "POIL(S) DE CUL", ce que j'ai du mal à comprendre. Mais ce n'est pas le plus grave. En effet, je n'ai toujours pas trouvé de solution à la mocheté des cases à cocher du petit sondage. Veuillez m'en excuser - sinon, veuillez altéfquatrer immédiatement.

Merci de votre compréhension.

samedi 4 décembre 2010

vendredi 22 octobre 2010

Illustrations.

Fort malheureusement, on dit trop souvent "un dessinateur et SON coloriste" ; ce n'est pas parce que la couleur est une étape ultérieure au dessin, que le premier acteur tient en laisse le second. Il existe d'ailleurs certainement des bédés entièrement faites de formes de couleurs, sans dessin préalable. Je n'ai pas d'exemple en mémoire, mais, quand bien même cela n'existerait pas, il serait facile de l'inventer.

Les coloristes sont si peu reconnus.

Bref, tout ça pour dire qu'une amie de ma promo, gracieusement nommée Alicia, aime bien colorier mes dessins cons que je fais parfois pendant des moments d'égarement. Et j'adore ça : le résultat est très bon, très vivant. On la remercie et on l'applaudit.

Et je vous laisse à vos yeux.

lundi 9 août 2010

La Grande Histoire sans fin de Nom, sixième feuillet.

Image-résumé de l'épisode précédent :

Il y a quelques siècles de cela, Baltimer avait enduit cette même chemise de sirop de glucose et l'avait faite lécher par ses trois chats, mais Nom n'en savait rien, et n'en sut jamais rien.

Le monde mort est si formidable, qu'on peut s'y ballader de partout, sans jamais se perdre, et sans que cela prenne du temps. Nom m'a raconté que cette fois-ci où il était mort, il était allé rendre visite à des hommes de l'espace. Les hommes de l'espace étaient, comme leur nom l'indique, particulièrement sympathiques, malgré leur étrange façon de se curer les oreilles trois fois par jour. On disait d'ailleurs que ce tic séculaire, comme beaucoup d'autres, devait certainement provenir des Opérations Hygiéniques Obligatoires de Sécurité (OHOS) que l'on imposait à tout colon spatial, au XIIème siècle. À cette époque, les bionistes n'existaient pas.

Les bionistes étaient les gens qui s'occupaient de la bionique. La bionique était une science essentielle, pour les hommes de l'espace, car ils jouaient au Squatch lunaire. Le Squatch lunaire était un sport d'origine rustique mais devenu fort à la mode chez les nouveaux bourgeois spatiaux : il s'agissait de lancer une balle avec sa main, puis de se couper soi-même le bras pour s'en servir de raquette et jouer au Squatch. Une fois que le premier bras avait été usé, il fallait se couper le deuxième pour avoir une nouvelle raquette, opération parfois plus difficile que la première. À la fin de chaque match, les joueurs bourgeois allaient se faire poser des bras bioniques, parce que bon, il faut bien pouvoir faire la vaisselle et tout. Les gens pauvres n'avaient pas assez de sous, et finissaient donc mandiants manchots, mais cela ne rapportait rien.

Un mort jour d'été donc, Nom jouait au Squatch lunaire, et parlait un petit peu philosophie avec les gens alentours, quand un brusque éclair effrayant vint frapper le parquet à douze centimètres de sa tête. Il faut dire que le sol était de velours mauve, ce qui était fort pratique et surtout très confortable.

On pense toujours que le monde mort est soit un paradis, soit un enfer, l'un accueillant, doux, agréable et l'autre douloureux, pénible, atroce ; c'est complètement vrai. Lorsque quelqu'un va dans le monde mort, un employé de Mondes Inc. allume une machine qui fait pile ou face et décide au hasard si ce quelqu'un ira dans le premier ou le deuxième serveur. Le premier serveur est une sorte de paradis ; le deuxième un enfer. Nom avait eu la malchance d'atterrir dans le premier serveur – il était allergique au pollen et il y avait des fleurs qui sentaient bon partout. Malgré cela, il arrivait à aller chercher son pain comme tout le monde, en étant tout de même contraint d'avaler 100mg de Cétirizine par minute.

Les complexes péripéties qui accompagnèrent Nom dans ces moments-là ne sont – hélas ! – plus là aujourd'hui pour nous conter avec exactitude ce qui arriva à Nom, juste après que l'éclair fut tombé. J'ai cependant réussi à reconstituer les faits tant bien que mal, en me servant des récits de Nom et des archives de la Bibliothèque Nationale du Mois de Juin – accéder à ces documents fut d'ailleurs une tâche fort ardue, et j'ai dû me procurer des papiers pour faire croire que je n'étais pas né en Août, sans quoi je n'aurai jamais pu rentrer ; je crois que Juin fait un complexe d'infériorité, à cause de sa ridicule petite trentaine de jours. Mais je m'égare.

La violence de l'éclair fit peur à l'organisme de Nom, qui n'aimait pas l'adrénaline mais se trouva dans l'immédiate obligation d'en brasser quelques litres, pendant quelques secondes. Il s'excusa auprès de sa conscience qui, chancelante, décida de partir d'ici, déçue par l'accueil si mauvais des Squatcheurs lunaires. Ceux-ci furent contents, car ils n'aimaient pas trop la conscience de notre bonhomme, bien qu'elle était était à cette époque réputée pour être très charmante.

Après tout cet affolement, Nom décida de quitter définitivement les hommes de l'espace, non sans quelques froides et traditionnelles accolades sexuelles d'adieu.

Puis, point encore lassé de partir de partout, il s'enfuit du monde mort, pour retrouver sa ferme natale. Sa mère était toujours là, et s'amusait à porter son ventre sur ses genoux. Son frère embêtait les poules. Mais surtout, surtout, surtout, surtout, surtout, par dessus tout, se trouvait derrière tout le monde, mais en premier plan, dans un coin d'obscurité, mais flamboyante, avec un chapeau, mais toute nue, une ravissante petite jeune fille blonde et blanche et douce du regard. Imberbe par volonté, pubère par désir, son joli petit corps un peu potelé précipita l'esprit de Nom dans la plus puissante et passionnante perdition de toute son expérience : il s'était épris.

Les jambes plus flasques que des sangsues opiomanes, il s'élança de tout son être vers la propriétaire potentielle du désir qu'il désirait, et lui demanda gentillement quel était son prénom, et s'il était à l'image de ses formes, à savoir très harmonieux et joli. Elle ne répondit pas tout de suite, pour la bonne raison qu'on ne répond jamais tout de suite à une goule rougissante aux membres menaçants de maigreur qui glapit des borborygmes douteux. Quelques minutes plus tard, elle finit simplement par lui dire : “oui”, parce qu'elle était polie et ne voulait pas lui annoncer tout de suite qu'elle ne parlait pas très bien le goule.

Vous ne pouvez pas vous figurer à quel point ce “oui” changea la vie de Nom. Vous ne pouvez pas non plus vous l'imaginer. En fait, vous ne pouvez rien en faire, puisque vous n'êtes et ne serez jamais au siège de son pauvre thalamus.

Le problème de cette jeune fille était qu'elle possédait un père. Elle l'avait acheté un jour de pluie au marché d'Entrecasteaux, et le rangeait dans une petite boîte rouge orangé, dont elle prenait le plus grand soin du monde. Ce père était juriste, et il portait sur lui un petit livre assorti à la couleur de la boîte qui racontait toutes les choses qu'il fallait savoir sur la vie et ses principes, et qui était écrit dans un langage fort rigolo. Par exemple, un matin, alors que Nom se curait les oreilles comme il l'avait apris chez les hommes de l'espace, le petit père juriste lui racontat en ces termes :

“Monsieur Nom, né Nom, fils d'un tel, domicilié ici, braviez à huit reprises consécutives et succintes, la loi prévue le neuf mai de l'an de grâce mil neuf cent et des bananes, du code civil de la bienséance collective terrestre, avec collection et répansion sur le Domaine Public d'une quantité de cérumen supérieure ou égale à douze microgrammes, grâce à l'outil index droit, en toute conscience du ou des conséquences entraînées par le geste sus-mentionné. Par la loi prévue le quatorze janvier onze cent un, la réparation financière due de fait et de droit par dommage porté à l'Etat s'élève à la somme multiplicative de cinq couronnes danoises à frais de change fixés à douze virgule cent vingt et huit pour cent plus charge additionelle régulière de un virgule deux cent vingt et quatre francs françois.”

Nom éclata de rire, puis, après quelques heures de déchiffrage assidu, donna une violente pichenette dans les pieds du juriste de poche qui prit la fuite en hurlant des mots peu chevaleresques. Ce fut le début de l'histoire d'amour parfaitement rationnel entre Nom et Nomme.

dimanche 27 juin 2010

dimanche 6 juin 2010

dimanche 30 mai 2010

dimanche 16 mai 2010

On m'a volé mon vélo

Et voilà un nouveau petit titre, depuis le temps que j'ai rien foutu.

Il faut vraiment que je me remette au boulot, hein. Mais bon, récemment, un truc m'est arrivé et m'a fait réaliser à quel point il était important que je me motive pour toujours créer, créer et créer encore. Sinon je vais tout droit vers un précipice assez profond, et je risque de me fêler quelques côtes avec mes conneries.

Bref, On m'a volé mon vélo (ça fait longtemps d'ailleurs hein, ça remonte bien à 6 mois) :

Si le lecteur ne marche pas, allez voir par ici et tout ira bien.

La piste dure trois minutes et quinze secondes exactement. Enjoy :)

samedi 15 mai 2010

Panorama mal fait

Un aperçu de ma chambre ; vous voyez à quel point c'est petit. Un 35mm placé au milieu de la pièce a pas assez de recul pour prendre un panorama à peu près correct. Sans compter le mauvais montage assumé.

samedi 24 avril 2010

La Grande Histoire sans fin de Nom, cinquième feuillet.

Ce documentaire est fort révélateur quant à l'étrangeté des mœurs de sa famille, et des directives qui lui étaient imposées.

Nom était dans sa loge. D'un doigté maîtrisé, il enflammait l'extrémité d'un petit mégot avec son allumette fétiche, lorsque Baltimer entrait.

Baltimer était con.

“Bonjour Monsieur.

- Bonjour.

- On vous demande, dehors.”

Une petite chemise de lin blanc se faisait deviner sous le douteux vison de Baltimer. Il y a quelques siècles de cela, Baltimer avait enduit cette même chemise de sirop de glucose et l'avait faite lécher par ses trois chats, mais Nom n'en savait rien, et n'en sut jamais rien.

“Moui... J'arrive.”

Redressant son buste meurtri, Nom se leva un peu vite. “Merde, je vois blanc. Merde, c'est génial. Merde, je tombe.”

C'était la première fois que Nom tombait dans les pommes. Son instinct de survie préalablement inhibé dans sa totalité par les joyeuses expériences psychanalytiques de son frère, Nom n'eut pas le réflexe, dans sa chute, d'éviter le pieu vertical qui se trouvait là par hasard, s'empala donc et mourut.

Nom est mort.

C'est bête hein ? J'écrivais une histoire sur lui. J'enquêtais sur lui. Le noeud du récit était pas dégueulasse, on allait vers une intrigue assez solide.

Mais il est mort.

Merde.

C'est fini, alors. Je vais plus écrire sur Nom. Rhô. Je m'éclatais bien.

…

Bon. Disons qu'il est pas mort. Que ce jour-là, Nom avait en fait évité le pieu vertical qui se trouvait là par hasard, grâce à la grasse grâce de notre Seigneur qui avait décidé de faire un miracle parce que ça faisait longtemps.

Reprenons :

C'était la première fois que Nom tombait dans les pommes. Son instinct de survie préalablement inhibé dans sa totalité par les joyeuses expériences psychanalytiques de son frère, Nom n'eut pas le réflexe, dans sa chute, d'éviter le pieu vertical qui se trouvait là par hasard, mais ne s'empala pas et ne mourut pas grâce à la grasse grâce de notre Seigneur qui avait décidé de faire un miracle parce que ça faisait longtemps.

Baltimer se foutit de sa gueule.

“Baltimer, vous êtes con.

- Je sais, Monsieur.

- Non, vous ne le savez pas.”

- Si, Monsieur.

- Non, Baltimer.”

Bien avant l'épisode du sirop de glucose de Baltimer, Georges, par un beau matin de printemps, eut l'idée scabieuse de faire découvrir à son petit frère les joies de la pornographie littéraire. Comme tout le monde le sait, George possédait alors la faculté de créer des mondes lorsqu'il écrivait, qui se formaient et se déformaient selon les gestes de sa plume, et par lesquels était aspiré tout individu un peu trop curieux environnant. Ainsi ce matin-là, pendant que les moineaux s'égosillaient et que les lièvres s'ébrouaient, pendant que les cerfs brâmaient sans faire gaffe qu'ils faisaient chier les voisins, Nom vit se déployer devant lui une immense spirale beige-rosâtre mouvente, virevoltante, qui n'en finissait plus de faire du bruit et d'exercer sur son corps une certaine force d'aspiration qui ne lui parut, au premier abord, guère inquiétante. Georges, tout cruel qu'il n'était pas déjà, s'ammusa à écrire tout un tas de cochonneries inneffables, avec des scènes de zoophilie et tout et tout. Immergé dans l'imagination trop déviante de son frère, Nom n'en put plus : ces visions lui occlusaient les intestins et lui retournaient la moelle osseuse, tandis que des lettres noires, noires, si noires, infiniment noires, défilaient en se moquant et en tournant dans son pauvre esprit lacéré.

Cette expérience le marqua à jamais.

Nom n'était plus fait pour le monde de l'écriture. Les symboles, les formes, les descriptions, les figures, les orthographes et les rhétoriques ne lui plaisaient que lorsqu'ils étaient déjà vieux ; lorsque quelqu'un d'autre, bien avant lui, les avaient fait naître. S'il s'agissait d'être à la source d'un tel flot, ou même d'assister à la génération d'un tel déferlement, Nom se souvenait de la fois où son frère, inconscient, lui avait fait subir les affres de la composition diabolique, et vomissait.

“Si, Monsieur.

-Non !”

Nom se leva de son fauteuil une nouvelle fois, puis quitta sa loge. Dehors, Georges l'attendait.

“Ha, tu es là, toi.

- J'ai réfléchi, pour le spectacle...

- C'est toujours la même chose. Tu réfléchis, tu réfléchis... mais rien n'avance. Tu es la tête ; je le sais, ça. Je ne peux pas avoir cet honneur, de toute manière...

- Oh, dis, tu ne vas pas recommencer.

- Je ne recommence pas.

- Pour le spectacle... ne le lance pas. Je sais c'est trop tard, j'arrive trop tard. Mais ne le lance pas. Ne le lance plus. C'est fini. Tu vas te perdre.”

Dans son immense carrière d'écrivain, Georges avait composé beaucoup de théâtres et d'opéras. Une de ses pièces, qu'il avait apprivoisé pendant l'ère Hensei, s'intitulait Les Rapides de Batacca, et parlait de rapides et de Batacca, même si Georges n'avait pas la moindre idée de ce qu'était Batacca. Il en avait fait une autre qui ne s'intitulait pas, qui durait trois heures, et qui avait pour seul objet de demander aux spectateurs d'aller voir Les Rapides de Batacca – l'incroyable succès de cette opération commerciale lui vallut le prix Pullitzer en 94. Outres ces gaudrioles littéraires, Georges avait composé un spectacle, en l'an de grâce MMCMXXXIV, qui parlait de tout et de rien, et qui présentait le risque de charmer de trop l'audience, tant et si bien qu'il ne trouva point de producteur qui ne lui dise point : “Ha non Monsieur, non Monsieur, si c'est pour me retrouver avec un public gémissant de bonheur, de rires et de pleurs, jouissant d'orgasmes sexuels autostimulés à répétition, et se traînant sur les banquettes en hurlant des mots amoureux, sur les bras, alors non Monsieur, je n'en veux pas de votre spectacle.” Revu pendant des années par son auteur furieux de trouver une telle opposition obstinée de la part des gros plein de frique, ce spectacle prit une forme un peu plus mystique, et quelque part un peu plus raisonnable, que la précédente, et fut confiée à Nom un peu plus tard, pour que celui-ci la produise à sa guise, sous l'autorité confiante de son frère et désormais collègue.

Nom travaillait sur le spectacle sans relâche, en fouettant des petits immigrés chinois qu'il avait ramassés sous le buffet d'un riche promoteur immobilier ; et plus le temps avançait, plus le temps avançait. Si quelquefois dans son travail, il était arrivé à se perdre dans des considérations idiotes et minables comme la Critique de l'Ecléragiste (en trois volumes chez Plon) ou Le Pamphlet du Rythme Ternaire (en une surface chez Folio), il était tout de même parvenu à monter une représentation qui n'était pas mal du tout, et qui charmait même Louis XIV qui était revenu pour ça. Il va sans dire que Georges, qui était caché derrière le fauteuil depuis le début, sombra dans une des plus noires jalousies que l'on trouvait à cette époque en rayons, et faillit étrangler Nom contre les planches sur le fond sonore des pleurs du Roi Soleil.

Rien de tout ceci n'étant vrai, la vie des deux personnages reprit leur cours habituel, et tout fut pour le mieux, si ce n'est que Nom mourut en s'empalant sur un réveille-matin mal réglé.

mardi 16 mars 2010

Tirages.

L'objectif est un 50mm de chez Zeiss, datant de la même année. J'ai développé ces photos en labo (assez mal d'ailleurs). Ça donne un grain bien particulier, et un flou focal assez étrange, malgré des contrastes un peu niqués par mes mauvais tirages.

Comme l'a fait The Designers Republic pour une campagne événementielle du label Warp Records, j'ai posé des aplats de couleur selon les contours d'un élément de la photo, ce qui provoque un double contraste : noir et blanc/couleur, et photographie/design épuré. Bref j'ai aimé l'effet que ça produit et ai décidé de l'appliquer à deux de mes photos.

Je présente l'originale et la retouchée, que vous puissiez comparer.

(Bon, la compression est dégueulasse avec le blog, donc c'est normal si les aplats de couleur sont un peu pourraves.)

mardi 9 février 2010

Cornée.

Beaucoup de choses peuvent advenir dans une même journée. Beaucoup d'horribles choses. Aujourd'hui par exemple, le ciel grisâtre ne suffisait pas. Le pluie, et le vent qui retournait mon parapluie ne suffisaient pas non plus. L'horrible interrogation d'Histoire qui me fit effectivement m'interroger quant à mon avenir scolaire ne parachevait pas le tout. Non. Car aujourd'hui, dans le bus, j'ai vu quelque chose de bien pire encore.

J'étais alors tout joyeux, tout candide, tout bon enfant, quand je faisais quelques pas mouillés dans le couloir de l'autobus six en essayant de passer ma carte d'abonnement devant le bipeur et le chauffeur consterné tout en fermant mon parapluie, pendant que l'autre main était affairée à gratter mon genou gauche. J'étais tout souriant, à ce moment-là, rentrant chez moi, ne me doutant pas pour un sou de ce qui allait m'arriver. D'une démarche toujours aussi amène, je me précipitai donc vers le fond du bus pour doter mon derrière d'une quelconque place assise fort appropriée à ma fatigue soudaine. Je m'assayais tranquillement, non sans chercher longtemps une petite place au sol pour y mettre mon parapluie mouillé sans gêner les passagers, car je suis poli, quelquefois. De même, je plaçai mon sac à dos à mes pieds, et mon appareil photo sur mes genoux ; me voilà paré à faire un confortable voyage de vingt minutes.

Mes yeux vagabondent – oui, je passe au présent de narration impunément, et alors ? Si ça vous plaît pas regardez ailleurs, nan mais de quoi je me mêle – mes yeux vagabondent, je disais donc, passent d'une focale à l'autre, d'autre sujet à l'un, d'un détail à l'autre, d'autre lumière à l'une. Puis, par le hasard le moins probable, je remarque que la passagère du siège d'en face à gauche tient un livre ouvert entre les mains. Elle ne le lit pas, mais elle le tient. Son regard est dirigé vers le décor de ville qui passe, à travers la fenêtre, mais elle le tient. Curieux, j'essaye de déchiffrer les grosses inscription de la tranche – car le livre est assez épais. Je distingue vaguement un nom d'auteur... COR... CORW... CORNWELL... Et son prénom ?... Ça me dit quelque chose, Cornwell. Son prénom, n'est-ce pas Patrick ?... P... Patricia ! Patricia CORNWELL, y a écrit. Titre écrit trop petit, indéchiffrable. Merde, oui, Patricia Cornwell, la best-selleuse amérloque. Bon. La passagère du siège d'en face à gauche lit du Patricia Cornwell. Naturellement, je me dis : peu importe. Comme tout le monde, comme tout le temps. Je n'y fais plus attention, j'oublie. C'était un détail parmi tant d'autres dans une journée de merde. Bien. Mon regard se fait à nouveau impertinent, négligent, errant, lent.

Jusqu'à ce que cette même passagère décroche son téléphone portable. Elle y répond quelque chose comme : “Oui... j'arrive bientôt, je suis dans le bus là...”. Bref, une banalité qui n'attire l'attention que parce qu'elle constitue une exception dans l'environnement sonore monotone du bus. Elle raccroche donc ; je la regarde toujours, son visage m'intrigue, il est assez joli, mais je viens de remarquer que sa mâchoire est légèrement décentrée. Mais jusqu'ici, ce trajet de bus n'avait été qu'une succession d'évènements bien habituels dans le milieu des transportés en commun. Lisez-bien, chez lecteur, le pire est à venir.

Mon regard est donc toujours posé sur cette femme de la trentaine. Le bus va pour s'arrêter, nous sommes au milieu de l'avenue de Toulouse. La passagère semble alertée, le bus est vraisemblablement en train d'atteindre sa destination. Moi, je suis encore assis, mon arrêt est bien plus loin. Je la vois ranger son livre dans son immonde sac à mains, et c'est alors que, pendant cette opération, je distingue ses doigts qui – lisez bien, c'est là – d'un geste vif et désintéressé, je dirai même désinvolte, provoquant, CORNENT L'ANGLE SUPÉRIEUR DROIT DE LA PAGE où sa lecture s'était arrêtée.

Nan mais rendez-vous compte.

Sous mes yeux. Sous les yeux d'enfants, car il y en avait, dans le bus. Et sous les yeux de vieillards, et peut-être même de femmes enceintes. Qui sait.

À la pensée fugace qui traverse mon esprit, et qui veut que je décale sa mâchoire de quelques centimètres supplémentaires, succède une autre bien plus raisonnable, qui me calme : elle a le droit. Si, elle a le droit, c'est son livre. Je ne le lirai jamais, si l'on ne m'y oblige pas. Elle ne porte tort qu'à elle même.

Mais merde, non ! Cette deuxième pensée est trop facile. MERDE ! Corner les pages, c'est porter une atteinte grave à l'humanité toute entière, c'est retourner le couteau dans la plaie des lacunes culturelles françaises, c'est surinfecter le furoncle suitant des perversions capitalistes !

Personne ne lui a donc jamais dit ? Personne, personne ne l'a donc jamais engueulée, quand elle était gosse, en surprenant ce geste immonde et malheureux ? Que deviennent les Hommes ? Ses parents se sont peut-être même délibérément placés à l'origine de ce comportement infâme ; qui sait de quoi le monde est capable, de nos jours ?

Je parais bien intolérant, certes, mais je l'aurais peut-être excusée, si ç'avait été du Jarry ou du Vian ou du Rimbaud, qu'elle avait corné. J'aurais peut-être même salué son extravagante audace, car je l'aurais comprise comme volontaire, comme pensée, comme idéologique, comme raisonnable dans un certain sens ; bref comme explicable. Mais considérez-donc la répugnance de cette habitude, lorsqu'elle est prise sur des bouquins de Cornwell ! Pouvez-vous imaginer plus de trois pages d'un Cornwell se faire corner par une trentenaire surmaquillée, sans ciller ? J'en doute, chers lecteurs. Surtout que, d'après ce que me suggérait son physique, cette femme travaille certainement dans l'administration.

Méfiez-vous donc. Méfiez-vous de la ménagère corneuse de pages. On ne sait jamais, peut-être un jour tomberez-vous sur un de ces individus fauteurs de trouble, déguisé en épouse idéale, ou en belle-soeur terriblement sympathique. Il vous faudra être vigilant, chers lecteurs, et observer le moindre de ses gestes. Et si par malheur vous vous rendez compte, après douze ans de mariage, qu'il se trouve un Patricia Cornwell corné dans votre bibliothèque, fuyez. Loin.

Très loin.

samedi 6 février 2010

Et de deux.

ENFIN ! J'ai terminé ma deuxième composition. J'ai eu du mal à accoucher d'elle, et je suis peut-être un peu déçu du résultat final, mais, à vrai dire, extrêmement soulagé d'en avoir fini avec un morceau qui traînait depuis plus d'un mois au fond de mon FL Studio 7.

Fini ! Enfin fini. Voyez à quel point la composition est un exercice difficile... Composer un morceau veut dire le répéter des centaines de fois, dans ses enceintes mais aussi dans sa tête, puis déceler les défauts pour refaire, refaire encore les mêmes enregistrement, et finalement laisser des pistes pleine d'imperfections - un peu par flemme, mais surtout par résignation.

Parfois, ça bloque, en plein milieu. Plus d'inspiration. La chanson était bien partie, mais merde, comment la continuer ? Comment terminer le morceau ? Il manque quelque chose, un tout petit quelque chose, qui donnerait un sens à l'existence de ce morceau, mais QUOI ?

Alors, on trouve. On se souvient d'un petit 33 tours qu'on avait anecdotiquement fait tourner sur sa platine de salon, une fois, et qui parlait de chants d'oiseaux. On se souvient des conneries qu'on a pu faire avec cette même platine, on se souvient du pseudo-scratch qu'on tentait de faire sonner dans les speakers, sans cross-fader et sans feutrine.

Alors on mélange tout ça, on enregistre, on calque sur la compo et c'est parti ; on a trouvé ce qu'il fallait.

Je vous laisse écouter ce morceau, chers lecteurs auditeurs, et me dire ce que vous en pensez. Ne vous attardez pas trop sur les défauts d'enregistrement : vous useriez vos oreilles contre l'amère fatalité d'une carte son inexistante.

vendredi 1 janvier 2010

La Grande Histoire sans fin de Nom, quatrième feuillet.

En les voyant, il arrivait à Georges de regretter amèrement son petit poulain, qu'il imaginait alors grand et beau, assis à un beau secrétaire de chêne, une petite paire de lunettes aux montures dorées sur les yeux, plein d'esprit et d'artistique mélancolie, en train de rédiger avec souffrance les mémoires de sa vie d'orphelin vendu sur la place du marché de Budapest.

Le quatrième feuillet tant attendu de cette histoire sans fin sera en fait composé, et uniquement composé, de la transcription d'un étrange parchemin, manuscrit à l'encre profondément noire, trouvé quelque part dans une des commodes de la maison de Nom. Ce documentaire est fort révélateur quant à l'étrangeté des moeurs de sa famille, et des directives qui lui étaient imposées.

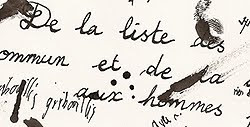

De la liste des ouvrages de la culture indispensable du bien commun et de la doctrine de l'apprentissage dispensable aux hommes et aux hommes primairement libres :

D'Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince : enferme-toi ici-bas, te promets le souvenir, t'irrite les lacrimales ;

De Voltaire, Candide : sais-y le sens, courbe l'échine, te laisse porter, te saisis d'un estoc plastifié et détruis le dernier chapitre ;

D'Aldous Huxley, Brave New World : achète-toi en un, te dis qu'il n'y en a point, espère en trouver, te rends servile attentionné ;

D'Euclide, aucuns : reste-t-en là ;

D'Homère, l'Iliade : plains-toi, t'écrie, t'exaspère, t'apprends un peu de choses, sois fort ;

De Baudelaire, Le Spleen de Paris : sache la vie, sache les moeurs, sache les petits moments, sache les petites gens et les grandes, sache les détails, sache les mots, sache les points, sache les couleurs, ne sache rien, t'épuise ;

D'Isaac Asimov, Fondation : agis selon, à rien ne réponds, t'ennuie, t'émouvoie, cherche donc l'analogie, respire de politique ;

D'Armnd Bultheel, […] : n'écoute pas la vanité ;

D'Arto Paasilinna, Jäniksen vuosi : délivre-toi, t'esclaffe, t'allonge sur de l'herbe grasse, avale sa fraîcheur, t'aère un petit peu ;

De Raymond Queneau, Exercices de style : ne sais où tu te trouves, ne le prends pas mal, travaille avec lui, prends l'S une fois ;

D'Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien : attention, ça brûle ;

D'Ann & Alexander Shulgin, Pihkal : laisse-toi séduire par des squelettes, te laisse emporter par une réelle magie, écoute les conseils de difficulté, partage une vie bien douteuse, te sers de sa maîtrise.

De Philip Kindred Dick, The Three stigmata of Palmer Eldritch : admire la couverture, vas derrière, cherche jusqu'où, te heurte à la troisième ;

De Boris Vian, Conte de fées à l'usage des moyennes personnes : ris et pleure de joie ;

De Vernon Sullivan, J'irai cracher sur vos tombes : sors du pastiche, rentre dans le cambouis, te peins en noir sans peur ;

De Sartre, Huis Clos : clos peu.

De toute sorte, tu liras. De toute sorte, tu sauras.

Telle est la mission de Nom, telle est la vie de Nom, tel est l'esprit de Nom.

Nom, Nom, Nom, au caractère imprimé dans la cellulose.

Signé, le 12, par moi.